Die CDU will, wenn sie 2025 als Regierungspartei gewählt wird, eine Renaissance von Kernkraftwerken vorantreiben. Mal abgesehen davon, dass selbst die Energieunternehmen müde abwinken und man bisher immer noch keine Lösung für den atomaren Abfall hat, zudem diese Energiegewinnung unrentabel ist, wäre es doch mal interessant, sich auf ein Gedankenexperiment über die Folgen eines möglichen Supergaus einzulassen. Mal angenommen, man würde das AKW Hamm-Uentrop reaktivieren.

Weiter angenommen, dass AKW Hamm-Uentrop probt einen simulierten Energieabfall und in diesem Zusammenhang schaltet ein Mitarbeiter aus Unachtsamkeit die Kühlung aus. Die Notkühlung funktioniert aber ebenfalls nicht und es kommt zu einer ungeplanten Kettenreaktion, die nicht mehr zu kontrollieren ist. Die Temperatur im Innern des Reaktors steigt sehr schnell an, es werden enorme Energiemengen freigesetzt, die Kernschmelze setzt ein. Ab diesem Zeitpunkt ist nichts mehr unter Kontrolle, schließlich explodiert der Reaktorkern, Unmengen Radioaktivität wird freigesetzt und in die Luft geblasen.

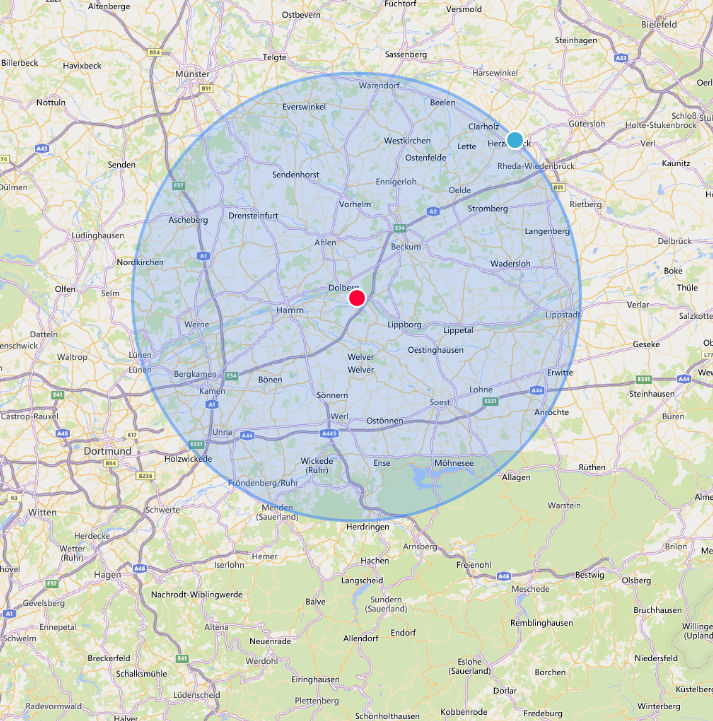

Die im Atomkraftwerk beschäftigten Mitarbeiter sterben augenblicklich an den Folgen der Explosion und der Hitzeentwicklung. Die herbeigerufenen Rettungsdienste können aufgrund der Strahlenentwicklung nicht nahe genug an das AKW, um den anschließenden Brand unter Kontrolle zu bringen. Fluglöschzeuge scheiden ebenfalls aus, die Strahlung reicht mehrere Kilometer in den Himmel. Nach mehreren Tagen schafft man es schließlich, mittels Drohnen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Menschen, die sich im Umkreis von ca. 2 Kilometern des AKW aufgehalten haben, sind jetzt ebenfalls gestorben, die Leichen können aufgrund der enormen Verstrahlung aber nicht normal beerdigt werden, sondern müssen von einem Spezialkommando in Massenbegräbnissen in Bleisärgen unter die Erde. Im Umkreis von 30km müssen alle Menschen evakuiert werden.

Das sind hunderttausende Umsiedlungen (siehe Karte). Teile des Sauerlands, Ostwestfalen-Lippe, im Gebiet des Möhnesees und Teile des Ruhrgebiets sind auf Jahrzehnte unbewohnbar und werden als Sperrzone mit Stacheldrahtzäunen abgesperrt. Wohin die vielen Menschen umgesiedelt, ist noch nicht ganz klar, viele werden allerdings an den Spätfolgen der Verstrahlung ebenfalls in nächster Zeit sterben.

Alles Unsinn?

Der Text ist ein gedankliche 1:1 Adaption der Geschehnisse um das AKW Tschernobyl in der Ukraine im Jahre 1986.

Das Risiko einer Kernschmelze in einem deutschen AKW wie in Tschernobyl wird von Fachleuten als gering bewertet, aber es ist vorhanden. Es gilt also abzuwägen, ob eine Energiegewinnungsform, die als die teuerste überhaupt gilt, das Restrisiko rechtfertigt, bei einem theoretischen GAU, die mögliche dauerhafte weitreichende Zerstörung von Lebensraum in Kauf zu nehmen.

Eine

Eine  Es gibt so einiges im Leben, da stellt sich mir nicht nur die Frage der Sinnhaftigkeit, sondern auch und im Besonderen die Frage nach dem Warum. Da ist beispielsweise die fettarme Milch. Wozu soll die gut sein? Fettarme Milch schmeckt nach abgestandenem weiß gefärbten Wasser und sonst nach nichts. Also für wen oder was ist das gut? Vielleicht gibt‘s ja Leute, die eine Milchfettallergie haben, man weiß es nicht. Neulich beim Einkaufen ohne Brille griff ich beherzt zu Hähnchenstreifen für den Salat, um hernach festzustellen, dass es sich um Fake-Hähnchen aus einer undefinierbaren Masse gehandelt habe muss, die in Konsistenz und Geschmack einem tagelang durchgekauten Kaugummi nicht ganz unähnlich waren. Warum kauft man so was? Warum wird offensichtlich etwas hergestellt, das als Originalprodukt von einigen abgelehnt wird und dann als Fake-Produkt gekauft wird?

Es gibt so einiges im Leben, da stellt sich mir nicht nur die Frage der Sinnhaftigkeit, sondern auch und im Besonderen die Frage nach dem Warum. Da ist beispielsweise die fettarme Milch. Wozu soll die gut sein? Fettarme Milch schmeckt nach abgestandenem weiß gefärbten Wasser und sonst nach nichts. Also für wen oder was ist das gut? Vielleicht gibt‘s ja Leute, die eine Milchfettallergie haben, man weiß es nicht. Neulich beim Einkaufen ohne Brille griff ich beherzt zu Hähnchenstreifen für den Salat, um hernach festzustellen, dass es sich um Fake-Hähnchen aus einer undefinierbaren Masse gehandelt habe muss, die in Konsistenz und Geschmack einem tagelang durchgekauten Kaugummi nicht ganz unähnlich waren. Warum kauft man so was? Warum wird offensichtlich etwas hergestellt, das als Originalprodukt von einigen abgelehnt wird und dann als Fake-Produkt gekauft wird?